とある日に。

明太子キムチのスパゲティ、みたいな料理を食べた。

麺はもちもちして美味しいし。

たらこも悪くない。

美味しんぼ21巻の辛子明太子の回にあるような、舌がジーンと来るような感じはない。

この舌にジインとくる感じは、唐辛子の辛味によるものだと思っていたがどうやら違う……あとの方の辛し明太子は、辛いけれど、このジインとくる感じがない。

(引用元:美味しんぼ(21) [ 雁屋哲 ]p191)

ただ、俺は刺激の強い辛子明太子は好きだけどな。

そしてこのたらこに、キムチとかナムルとか、韓国系食材を合わせていたが。

これがも~・・・。

正直、褒められたもんじゃなかった。

セオリーを無視してる。

似たような味わいのものを掛け合わせて、美味しくなる場合もあるが。

この場合は、

否!

と、言わざるを得ない。

キムチの辛味と、明太子の辛味、一体、どちらを主張したいのだろうか?

やはり明太子スパゲティなんだから、似たような辛味を持つキムチは、合わせる食材としては適切とは思えない。

例えばチーズだったり、豚肉だったり、辛味が主軸に来ない食材を持ってくるべきだ。

それは、ミスター味っ子12巻にもあったように。

アスパラガスに閉じ込められたソースはそれ自体は十分にうまい工夫だが切った時にトマトにかかってしまう

それが致命傷なのだ

トマトの酸味に梅の酸味の食い合わせは決してうまいものではないっ

(引用元:ミスター味っ子(12)[ 寺沢大介 ]p65)

トマトの酸味と梅の酸味が重なり、酸味のキレがぼやけたり。

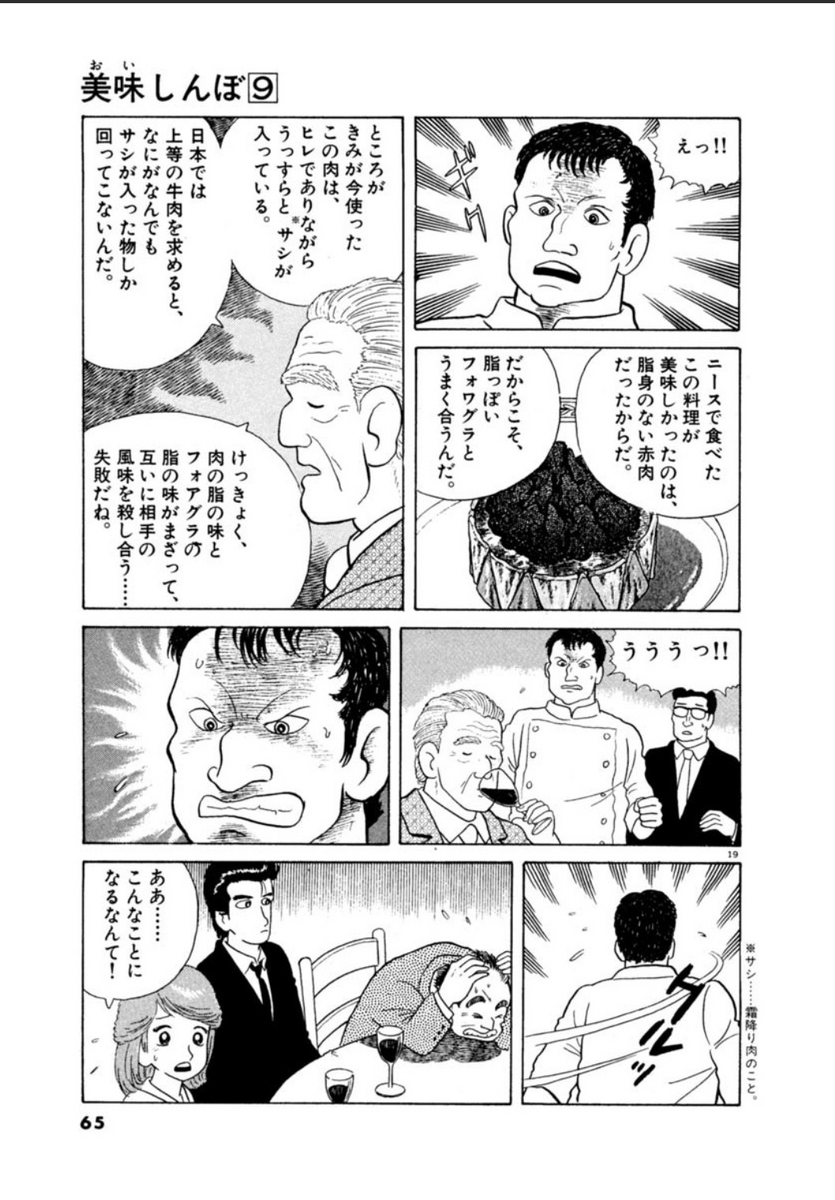

美味しんぼ9巻にも類似例があった。

ところがきみが今使ったこの肉は、ヒレでありながらうっすらと"サシ"から入っている。

日本では上等の牛肉を求めると、なにがなんでもサシが入った物しか回ってこないんだ。

けっきょく、肉の脂の味とフォアグラの脂の味がまざって、互いに相手の風味を殺し合う……失敗だね。

(引用元:美味しんぼ(9)[ 雁屋哲 ]p65)

肉の脂とフォアグラの脂が喧嘩して、重たくなるみたいな話もあったように。

らーめん才遊記2巻にも。

ギトギトの背脂ラーメンにおいてスープは強すぎたり複雑であったりしては逆効果。しっかり塩の効いたシンプル味のスープの方が背脂のコッテリ感と甘味を引き立ててくれる…

それはつまり、蕎麦つゆのような?

(引用元:らーめん才遊記(2)[ 久部緑郎 ]p15)

という話があるように。

背脂の甘味を際立たせるため、スープの方はあっさりそばつゆにしたりね。

また、ジョブチューン「ローソン VS 超一流スイーツ職人」の回にて。

2024年4月20日(土) TBS系TV番組「ジョブチューン」にローソンの商品が登場しました|ローソン公式サイト

第4位の「ご褒美スティックケーキ」が不合格となり、酷評されていた。

鎧塚俊彦氏「香料(コンパウンド)が入ったような生クリームと、パサついたスポンジ…ジェノワーズと、味は昔に戻ってるんですね」と。

スイーツ世界大会日本人初優勝、スイーツガーデンユウジアジキの安食雄二氏も「良いところはパッケージの食べやすさだけ」。

シェ・シバタの柴田武氏「食べ方だけにフォーカスしているようなスイーツ」という風に僕は思っちゃう。

そして次の指摘が大事だ。

「スポンジとクッキーを一緒にしているのは、あまり僕見たことない。」

そう、同じ系統の味わいを、重ねるべきじゃないんだよ。

「この…うーん…これどう改善するかってなると。(スポンジとクッキーに)水分の移行が必要ですね。上から生クリームをかけてやると、水分が含んでいくので食べやすくなるんですよね」

水分移行の重要性、パサつく素材であるスポンジと、クッキー。

これも、食感という点で「同系統の味や食感を持つ食材を合わせるな」というセオリーの一例だ。

わかりやすく言うとだな。

島田紳助と明石家さんまのやり取りは、そんなに面白くない、ちょっとしんどい、みたいな感じだ。

片方だけでいいんだよ。

「渋谷で5時」だって、鈴木雅之と菊池桃子だからいいんだよ。

鈴木雅之と田代まさし(マーシー)だったらどうなんだ?

マーシーの歌唱力はよく知らねえけど。

Smile in your faceという曲だって。

LITTLEと松本千夏という、声の性質が違うが2人だから、そのコントラストがプラスに作用する。

まとめるとだな。

明太子とキムチの組み合わせ、韓流ブームに乗っかっているのか知らないが。

キムチではなく、もうちょっと明太子に相応しい相方を、考えるべきだ。

同系統の味わい、辛味と辛味を合わせる時は、もっと慎重になれ。

同様に、酸味同士、脂身同士(フォアグラと霜降り肉)、似た食感同士の食材を、合わせるというのも。

その組み合わせが味を損ないかねないゆえ、注意しなければならない。

甘味、苦味、酸味、塩味、旨味の五味を意識し、旨味同士は相乗効果が起こせることもあるが。

甘味同士、酸味同士、塩味同士…はうまくいかないケースが、上記の例からも伺えるだろう。

料理をするときは五味の調和、それを意識しないといけないね。

【アローン飯なび更新中!地図からおひとり様でも行きやすいグルメ情報が検索できます】

<最近のおすすめ記事>

小麦粒全体の約84%を占めるのが「胚乳」、先端部の「胚芽」は約2.5%、「外皮」は13.5%。胚乳だけでなく全てを使う #全粒粉 はグルテンを生成しにくい特徴があり、旨味成分であるグルタミン酸の総量も少ないかも / “全粒粉とは何か?胚乳部分のみを中心に製粉され…” https://t.co/yrNzd4HesR

— 令和の寅次郎 (@reiwatorajiro) June 7, 2024

ブログランキングも参加中です。